"КОНСЕРВАТОРИЯ" (1966 год) (Часть 33)

Начало: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8, часть 9, часть 10, часть 11, часть 12, часть 13, часть 14, часть 15, часть 16, часть 17, часть 18, часть 19, часть 20, часть 21, часть 22, часть 23, часть 24, часть 25, часть 26, часть 27, часть 28, часть 29, часть 30, часть 31, часть 32

Параллельно с учебными занятиями названные музыканты вели значительную методическую и публицистическую работу. К. К. Альбрехт выпустил сборник хоров для мужских голосов и пятое, дополненное издание «Руководства к хоровому пению, по цифирной методе». Г. А. Ларош регулярно печатал большие критические обозрения в журнале «Русский вестник». Н. Д. Кашкин в эти годы стал одним из наиболее интересных и влиятельных критиков, откликаясь на страницах московских газет на все события концертно-театральной жизни, новые сочинения и т. д. В 1888 году он был командирован от Московской консерватории в Болонью, на музыкальную выставку, и избран почетным членом Болонской музыкальной академии.

Параллельно с учебными занятиями названные музыканты вели значительную методическую и публицистическую работу. К. К. Альбрехт выпустил сборник хоров для мужских голосов и пятое, дополненное издание «Руководства к хоровому пению, по цифирной методе». Г. А. Ларош регулярно печатал большие критические обозрения в журнале «Русский вестник». Н. Д. Кашкин в эти годы стал одним из наиболее интересных и влиятельных критиков, откликаясь на страницах московских газет на все события концертно-театральной жизни, новые сочинения и т. д. В 1888 году он был командирован от Московской консерватории в Болонью, на музыкальную выставку, и избран почетным членом Болонской музыкальной академии.

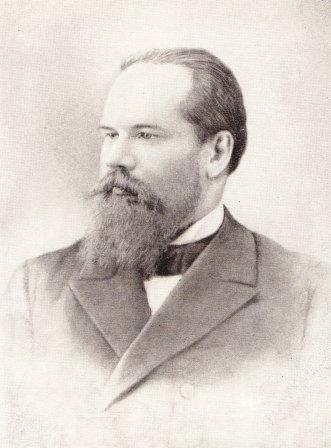

Крупной новой фигурой в среде педагогов-теоретиков стал А. С. Аренский.

Антон Степанович Аренский окончил с золотой медалью Петербургскую консерваторию в 1882 году по классу композиции Н. А. Римского-Корсакова. К этому времени Аренским были написаны фортепианный концерт, оркестровая сюита, вокальные и инструментальные пьесы и часть оперы «Сон на Волге». В качестве дипломной работы представил кантату «Лесной царь» и увертюру для оркестра.

В первый же год работы в Московской консерватории (1882/83) Аренскому были поручены большие группы по гармонии (шестьдесят два ученика), курсы контрапункта, формы и фуги. В следующие годы (кроме 1886/87, когда он уезжал за границу) Аренский вел классы энциклопедии для вокалистов и инструменталистов, элементарной теории музыки. С 1888/89 учебного года до конца работы в Московской консерватории (1894 год) Аренский вел курс свободного сочинения.

В классах Аренского занимались Георгий, Юлий и Лев Конюсы (первые два по гармонии и полифонии, а Георгий и Лев также по композиции), Скрябин, Гречанинов, Ладухин, Пахульский, Евгения и Елена Гнесины, многие замечательные исполнители. В 1888/89 году в его классе гармонии появился Сергей Рахманинов.

Аренский был прекрасным педагогом, но очень неровным по характеру человеком. Эту его черту отмечал П. И. Чайковский: «Аренский – человек с огромным талантом, но какой-то странный, неустановившийся, болезненно нервный...». Из-за трений с Аренским покинул его класс А. Скрябин и ушел из консерватории А. Гречанинов.

В интересных мемуарах М. Л. Пресмана находим портрет Аренского-педагога тех лет. «Когда мы начали заниматься у Аренского, он был очень молод и притом невероятно скромен и застенчив... Уже в это время всех нас поражала его исключительная талантливость. Когда он давал нам для гармонизации мелодию или бас, на всевозможные правила – ему приходилось тут же в классе сочинять задачи. Делал он это очень быстро, легко и шутя. Задачи учащихся проверялись им у рояля также с чрезвычайной быстротой, причем не пропускалась ни малейшая ошибка». Другие ученики Аренского – А. Гольденвейзер, А. Игнатьева (Островская) – отмечают прекрасную память Аренского, блестящее знание музыкальной литературы.

Композиторское дарование Аренского проявлялось очень щедро. В период с 1883 по 1889 год им была окончена опера «Сон на Волге», написаны си-минорная симфония, ряд оркестровых и фортепианных пьес, романсы, струнный квартет. Его горячо поддерживали старшие друзья – Чайковский и Танеев; музыка Аренского полюбилась москвичам.

Весной 1889 года творчеству Аренского был посвящен целый концерт под управлением автора. «Все участвовавшие имели большой успех; из них отметим г. Пабста, художественно и тонко исполнившего концерт для фортепиано, гг. Зилоти и Танеева, прелестно сыгравших сюиту для двух фортепиан, и г. Танеева, сыгравшего несколько фортепианных пьес соло. Оркестр под управлением самого г. Аренского шел очень хорошо», – отметил Кашкин.

Под влиянием Танеева у А. С. Аренского пробудился интерес к методике преподавания, и в последующие годы он выпустил два ценных пособия – «Сборник задач (1000) для практического изучения гармонии» и «Руководство по изучению музыкальных форм».

С 1889 года, после кончины Д. В. Разумовского, курс истории церковного пения стал вести приглашенный Танеевым Степан Васильевич Смоленский. Он родился в Казани и там же по окончании университета преподавал в учительской семинарии. Главный любитель музыки, хорошо овладевший игрой на фортепиано и скрипке, Смоленский в начале 70-х годов с успехом стал руководить студенческим хором. К этому же времени относится начало серьезного изучения им старинного русского церковного пения. Он ревностно изучал крюковые рукописи, хранившиеся в Казанской библиотеке. В 1885 году вышел его труд «Курс хорового пения», почти одновременно был подготовлен «Каталог Соловецкой библиотеки» и издана «Азбука знаменного пения старца Александра Мезенца» (Казань, 1888). Смоленский глубоко ценил музыкальное содержание церковных песнопений, обосновывая и раскрывая в своих работах их родство с народной песней. С переездом в Москву Смоленский не только сменил Д. В. Разумовского, завещавшего ему свою кафедру в консерватории, но одновременно возглавил Синодальный хор и училище церковного пения. На этих постах он проработал до 1901 года.

Общеобразовательные («научные») предметы сохранялись в консерватории примерно на том же уровне и в тех же объемах, как и при Н. Г. Рубинштейне.

С. И. Танеев заботился о привлечении отличных педагогических сил. В консерватории работали С. А. Юрьев, М. С. Карелин – по литературе, истории культуры, М. М. Троицкий – по эстетике и другие. Лекции известных ученых возбуждали интерес учащихся, а пребывание в консерватории некоторых профессоров университета укрепляло ее связи с московской интеллигенцией. Отметим попутно, что к С. И. Танееву и консерватории близко стояли в этот период такие известные деятели русской науки, как А. Г. Столетов, М. М. Ковалевский, Н. Я. Грот, П. В. Преображенский.

4

Количество учащихся консерватории в 80-е годы оставалось относительно стабильным. Если в первой половине этого периода можно отметить тенденцию небольшого роста (от 370 человек в 1881/82 учебном году до 391 в 1884/85), то во второй половине число учеников несколько уменьшилось (323 – в 1887/88 году, 348 – в 1888/89). Это, безусловно, было связано с уже отмечавшейся строгостью в отборе учеников.

К интересным выводам можно прийти, наблюдая изменения в социальном составе воспитанников. В 1884/85 году в консерватории обучалось 119 дворян, 66 детей чиновников и офицеров, 77 детей купцов, 6 – из духовного звания, 60 мещан, 12 крестьян и ремесленников и т. д. В 1888/89 году дворян было 48, детей чиновников и офицеров –139, из духовного звания – 14, купцов – 47, мещан – 69, ремесленников и крестьян – 15. Из этого перечня видно, что, хотя консерватория по-прежнему не могла быть широко доступной беднейшим слоям населения, ее состав постепенно демократизировался. Особенно резко выросла группа, представляющая среднюю служилую интеллигенцию – чиновничество. Семьи, источником существования которых была государственная служба, все больше начинали видеть в консерваторском образовании своих детей прочную базу будущей профессии.

Дальнейшая профессионализация учащихся консерватории сказалась в увеличении числа окончивших полный курс. В период управления комитетом профессоров итоги были неутешительные: например, в 1883/84 году – три диплома и шесть аттестатов. К концу же последнего года директорства С. И. Танеева консерваторию закончило семнадцать музыкантов (пятнадцать дипломов, два аттестата).

Всего за восемь учебных сезонов (с 1881/82 по 1888/89) полный курс в консерватории прошли, получив дипломы и аттестаты, девяносто восемь человек, то есть на тринадцать музыкантов больше, чем за предыдущие пятнадцать лет. Наиболее выдающиеся из окончивших награждались медалями.

Важнейшим показателем работы исполнительских классов, включавших подавляющее большинство учащихся консерватории, по-прежнему были ученические вечера – закрытые и открытые (публичные).

Число закрытых вечеров менялось: в 1884/85 году они проводились почти еженедельно; в 1887/88 и следующих годах состоялось по девяти вечеров старшего и семи – младшего отделений. Многие из них происходили в присутствии приглашенных музыкантов, родственников учащихся и т. д.

Намечаются некоторые тенденции к изменению репертуара учеников. Во-первых, стало исполняться большее количество произведений классической музыки – Баха, Генделя, Моцарта, Гайдна, а также сочинений романтической эпохи, обладающих крупной художественной ценностью; уменьшилось число инструктивно-технических пьес второстепенных авторов. Во-вторых в программы разных классов интенсивнее начала проникать современная западноевропейская музыка – Грига, Сен-Санса, позднего Листа, Форе. В-третьих – это самое важное, – современная русская музыка стала составной частью программ большинства ученических вечеров. Много игралось произведений Чайковского и А. Рубинштейна. Чаще стали исполняться сочинения петербургских композиторов, особенно вокальные, – Балакирева, Римского-Корсакова, Кюи.

Наконец, если раньше только отдельные выдающиеся ученики приближались к вершинам мирового концертного репертуара, то теперь исполнение труднейших произведений стало показателем общего уровня. Например, даже пианисты, имена которых не стали впоследствии популярными, играли на вечерах «Симфонические этюды» Шумана, «Кампанеллу» Листа, Первый концерт Чайковского.

Интересно отметить постоянное исполнение сложных камерных ансамблей: один из струнных квинтетов и квинтет с кларнетом Моцарта, фортепианный квартет ор. 47 Шумана (Г. Пахульский, О. Чабан, Д. Пекарский, И. Сараджев), его же фортепианный квинтет (Е. Магницкая, Д. Крейн, Ю. Конюс, И. Соханский, И. Сараджев), септет Сен-Санса и т. д.

Публичные выступления учащихся отмечены продуманностью и целенаправленностью. Приведем две интересные программы, которые в известной мере отражают итоги первого года управления консерваторией С. И. Танеевым:

4 марта 1886 года

Первое отделение

1. Бах. Кантата «С нами будь» (соло – Н. Попова).

2. Бах. Концерт ре минор, 1 ч. (Д. Шор).

3. Глюк. Отрывки из оперы «Ифигения в Тавриде»:

а) ария Пилада (Г. Чабан);

б) ария Ифигении с хором (А. Мацулевич и хор учениц).

4. Вьетан. Концерт № 4 для скрипки, ор. 31 (Ю. Конюс).

5. Моцарт. Отрывки из оперы «Свадьба Фигаро»:

а) квинтет (А. Мацулевич, Л. Лейбова, Е. Зотикова, А. Антоновский, В. Тютюнник);

б) ария (В. Тютюнник).

6. Чайковский – Пабст. Парафраза на темы оперы «Мазепа» (Е. Магницкая).

Второе отделение

7. Г. Конюс. Увертюра для оркестра.

8. Шуман. Концерт для фортепиано с оркестром, ч. I. (А. Страхова).

9. А. Рубинштейн – Фитценгаген. Фантазия для виолончели на мотивы оперы «Демон» (И. Сараджев).

10. Лист. «Пляска смерти» (Н. Мазурина).

11. Моцарт. Ария Зорастро из оперы «Волшебная флейта» (А. Антоновский).

12. Бетховен. Фантазия для фортепиано, хора и оркестра, ор, 80 (А. Корещенко).

Дирижер – С. И. Танеев.

Другой вскоре же состоявшийся концерт (15 мая 1886 года) был целиком посвящен творчеству Моцарта:

Первое отделение

1. Соната ля мажор для скрипки и фортепиано (Е. Магницкая, Д. Крейн).

2. Фантазия до минор для фортепиано (А. Корещенко).

3. Струнный квартет ми-бемоль мажор (Ю. Конюс, Д. Крейн [первая

скрипка – по две части каждый], И. Соханский, Н. Соколовский, И. Сараджев).

Второе отделение

4. Missa brevis для голосов соло, хора, струнного оркестра и органа (солисты – А, Скомпская, В. Ремезова, Ф. Василевский, С. Борисоглебский).

Продолжение: часть 34